西藏自治区成立60周年:走进雪域高原上的生态社会主义实践

浏览次数:1117

来源:文化纵横

作 者 按

遇到嘎措,是偶然,也是必然。2018年,因为我们在乌有之乡的网站上看到一篇文章提及南街村支援嘎措牧业集体经济,于是我们通过南街村的段主任联系到了藏北高原上的嘎措。2018年7月下旬,严海蓉、戚莉霞、丁玲到了拉萨,待了4天后,等到了去嘎措的顺风车,早上9点左右上车出发,一路上惊叹于大自然的鬼斧神工所造就的一幕幕或瑰丽炫美、或气势磅礴的风景,夜晚12点终于来到了海拔4900米、地处羌塘自然保护区、曾经是无人区的嘎措乡。几天调研下来,我们的精神是舒爽的,然而我们的身体却受不住高原氧气的稀薄,只能撤离,其中一位是躺着出去的。回想初上嘎措的经历,我们的物资准备显然是欠缺的,勇猛鲁莽中缺少了对高原应有的敬畏。

从2018年7月我们初上嘎措,迄今我们已经跟踪调研嘎措牧业集体经济7年。期间,北京外国语大学的唐利群老师于2022年跟随我们参与了嘎措的暑期调研,被嘎措实践感动,于是2023年开始了为期三年的援藏,也成为调研团队的一员。王海霞(东格卓玛)于2023年加入调研团队。7年以来,我们在调研嘎措实践的过程中,也不断地受到嘎措群众实践的精神滋养。嘎措牧业集体之所以令人向往的,是因为她包含了经济、生态、文化、社区团结等多重意义和多重价值。这样的集体,既让成员有踏实的安全感,也守护生态环境的安全。自80年代草场和牲畜承包到户至今,大部分牧区已深陷“草畜双包”的困境中,没有草畜双包的嘎措实践则持续展示其优越性,因而具有方向的、道路的启示意义。

最近一位学生在读了爱因斯坦1950年为美国的《每月评论》创刊而作的《为什么需要社会主义》时,联想到了嘎措实践,于是他这么写到:

在看《为什么需要社会主义》的时候有一种找“初心”的感觉,让我感觉社会主义作为一种具有广泛号召力的意识形态,无疑是契合了人最朴素的——用爱因斯坦的话说——“社会驱动”(social drives)。出于一种对良善的社会伦理和生产伦理的需要,我们需要公有制和计划经济,我们需要对工作和生活的保障,需要让人发挥其才能和培养其责任感的社会教育。即使我们不从最专业的经济学计算来看,也会认为其代表的人民生活和社会是更有意义的。就像嘎措牧民的入秋日,这样的集体生活何其令人向往。

心生向往或许便会心生愿力、心生动力去探索我们是否需要集体、需要什么样的集体,以及今天再造嘎措这样的社区共同体需要什么样的条件。嘎措实践为“生态社会主义”增添了一个具体的案例注释,也为“资源的整体性”、“整体性生产力”这些概念的效用,提供了鲜活的阐释——中国的乡村现代化,必须依靠集体才能重启“资源的整体性”,发展“整体性生产力”。

作者|丁玲(安徽师范大学经济管理学院)、严海蓉(清华大学人文与社会高等研究所)、唐利群(西藏大学文学院)、王海霞(青海大学马克思主义学院)

责编|侯笛、海东青

后台排版|童话

一、“双包”的困境

草原是我国面积最大的陆地生态系统,占我国国土面积的40.9%,[1]全国有牧业、半牧业旗县268个,其中80%以上属于民族自治地区,是蒙古族、藏族、哈萨克族等传统游牧民族的主要生活区域。[2]20世纪80年代中期,中国牧区按照农区承包责任制的模式,实行了“草畜双包”改革,即“牲畜作价归户”和“草场使用权归户所有”。[3]到了80年代后期,随着国家全面开放活畜与畜产品价格,市场对牲畜的需求一度过旺,导致畜产品价格达到几倍、十倍的飞涨,牧民收入迅速提升。[4]然而,短期繁荣之后,随之而来的是草场退化的日益严重,部分甚至大部分牧民的生活水平出现下降、返贫,灾害更加频繁,抵御灾害的总体能力也在下降。这与畜牧业承包责任制的目标明显相悖。[5]

各种对承包制度的质疑也开始浮出水面。2005年前后,已有大量案例调研发现,牧民生计出现了大幅度下滑。[6]同期,牧区草原的退化面积在急剧扩展。农业部草原监理中心2005年监测,全国90%以上可利用天然草场发生不同程度的退化,其中轻度退化面积占57%,中度退化面积占31%,重度退化面积占12%。西部和北方地区草原退化最为严重,这些地区退化草原已达草原总面积的75%以上,尤其以沙化为主。[7]

退化的草场 | 图片来源:百度

大多数牧民认为,承包制度导致了一系列问题:草场承包定牧使草原失去了休养生息的机会,草场被牲畜踩坏了,出现了游牧时期不曾出现过的蹄灾;草场固定后,作为分散经营标志的围栏遍布草原,使草场破碎化,遇灾时难以再走场游牧,避灾手段被极大限制;牧民获取水源的成本增加。随着草原退化加剧,牧民也依赖外来草料,因此增加了投入成本,致使收益下降。这些负面结果之间相互关联和牵动,“承包犹如倒下的一块决定性的骨牌,在草原上引发了一连串的关联反应”。[8]

二、产权制度变迁与牧业生产碎片化

牧业的自然生产条件,如草场、湿地、水资源、气候和物种具有不可分割的整体性、系统性和结构性特征,这是其自然属性。比如,草场可以提供牧草、保持生物多样性,湿地主要是用于涵养水源、调节局部气候,野生动物有助于维持自然食物链的完整性和稳定性。草原上自然要素的各个子系统,分别承载、体现了不同的定位和功能。这些自然整体性及其功能,一般会覆盖很大的区域,而不仅是一个牧户,一个村。

人类生产需要通过组织化的生产方式,遵从自然资源内在的整体性;若无视其内在结构,人为切割整体性的资源,则很可能会造成区域资源的功能性恶化,甚至消失,如草场退化、沙化等等。在草原上,每一户牧户,不管处于什么位置,不管规模有多大,都首先是村庄整体性、结构性的一部分,不可能离开这种自然的整体性完全独立出来。[9]牧业的生产效率,某种程度上就取决于生产组织在多大程度上适应这种自然资源的整体状态。因此,游牧时期草场使用上“公田”的传统是遵循了草原的规律,有其存在的道理。[10]

建国前,青藏高原绝大部分草场、牲畜等生产资料被贵族、官府和寺庙占有。占有权的实施是通过“部落”这一具体的组织加以实现的,即领主拥有部落,领主通过部落实现对所属牧民的统管。[11]在部落内部,牧户与牧户之间没有固定的放牧边界,形式上是所有部落成员都可以任意在部落草场上放牧,具有一定的“集体公用制”性质。[12]但是,在部落内部,贫富差距悬殊,等级鲜明。

以1949年在青海兴海县阿曲呼部落的点调查为例,有牧民135户,其中牧主5户,占总户数的3.7%,拥有牲畜占牲畜总头数的47.09%;贫苦牧民89户,占总户数的65.93%,但拥有的牲畜仅占总数的8.98%,在贫苦牧民中,尚有21户是无畜户。牧主每户平均占有牲畜2057头,而贫苦牧民平均仅占有牲畜21.7头。[13]因此,部落牧民只在形式上享有对草场平等的使用权,草场的牲畜、畜群的迁牧均由头人安排,草原生产资料实际上为游牧社会统治阶级占有。[14]

在当时的条件下,部落头目们允许所谓的“共有”,是因为一方面一旦草场受到侵犯,他们可以号召所有部落成员为保护“共有”草场而战斗,以集体的力量来抵御越界放牧和恶意侵占。[15]另一方面,由于牧草资源的季节性、不可分割性,以及游牧经济的脆弱性等特点,在日常自然灾害频繁的牧业生产中,也需要相互合作,保证生产稳定性。尤其是在那曲这样的高寒牧场,草场单位面积载畜量极为有限,自然灾害频繁,一旦牧民遭遇雪灾,至少需要5年才能恢复,单个家庭内部也无法有效配置劳动力资源,这些都强化了分工合作的必要性。[16]

牧民遭遇雪灾 | 图片来源:白玛久美

西藏和平解放后,针对牧区社会不同于农区社会的特征,中央对西藏牧区进行民主改革时,采取了更为灵活的政策。1962年,“牧区三十条”正式执行,采取“牧工牧主两利”政策,其特点是草场公有,牲畜由牧主和牧民所有,允许雇佣牧工和出租牲畜。[17]1965年,西藏自治区成立,同年进行社会主义改造,开始有计划、有步骤地试办初级社性质的人民公社。具体办法是,牧民每人可保留3头(只)牲畜,其余入社实行统一经营、按畜分等、按股分红;对未叛乱牧主和富裕牧民所拥有的牲畜等生产资料实行公私合营的办法,除留给其相当于中等牧民平均数量的牲畜外,其余牲畜计股入社,或作价赎买。[18]

考虑到牧区的特殊性,中共西藏工委曾决定牧区三年内不办人民公社,事实上,人民公社体制的迅速推行直到1970年才开始。[19]到1975年底,全区农牧区基本上实现了人民公社化。人民公社时期的牧业政策仍然维持草原的不可分割性和不可转让性,草场的所有权、使用权及管理权等都归公社所有,从而保护了草原生态的多样性、完整性和可持续利用潜力。[20]

1982年,中央1号文件提出“健全与完善农业生产责任制的工作”,正式承认包产到户合法性。此后,“政策放宽,牛羊满山”,广大牧区也抓紧落实各项畜牧业生产责任制。在这一过程中,草场使用权从划归行政村所有,再划分承包到自然村、联户,最后全部承包到单个牧户。

被围栏分割的草场 | 图片来源:百度网

根据草原和牲畜的分配情况,西藏牧区实施草场家庭承包经营责任制的过程大概可以分为三个阶段:第一阶段,20世纪80年代初至90年代中期,将所有牲畜承包到户,草场只是划分到行政村或自然村,没有落实草场使用权和经营权。到1983年5月,西藏牧区已有95%的生产队实行了包产到户的牧业生产责任制,当时媒体宣称“生产责任制调动了藏族牧民的积极性。他们对牲畜的饲养管理普遍精心了。对草场的利用也充分了”。[21]第二阶段,1996年到2004年,西藏自治区按照“草地公有、分户经营、有偿使用、长期不变”等政策,推行草场承包责任制,大部分草场承包经营权划分到村委会、自然村或联户。[22]第三阶段,2005以来,进一步明晰产权,将草场承包到户。

草场家庭承包制的结果,是放牧草场面积变得越来越小,很难满足牲畜移动采食、避灾等所需要的草场规模和面积。九十年代西藏草场便出现退化,其中轻度退化草场11800万亩,严重退化草场6750万亩,合计占可利用草场面积的21.32%。[23]承包责任制在实施之初就在牧区乃至学术界引起了争论,[24]新疆学者杨廷瑞也敏锐地发现,照搬农区生产责任制没几年,就造成了游牧民生产生活的重重困难,并迅速向各级部门发出“警示”,但没有引起注意。[25]

30年来的实践证明,将农区的家庭承包制简单地嵌套在普遍从事放牧畜牧业的草原牧区,存在着严重的“水土不服”,[26]看似公平的草场划分带来了一系列负面结果。牧业单干不仅没有实现人们的期待,反而造成了“私地悲剧”。[27]

第一,草场承包破坏了自然资源的完整性,造成了资源碎片化和草原生态环境恶化。草场分割到户,打破了原先四季放牧草场与水源的配置,放牧半径也极度缩小,牲畜的走动因此被束缚,还使得防灾避灾的范围缩小。由于过去保护生态的轮牧原则被终止,小块草场上连续放牧,草地被牲畜往返践踏,造成蹄灾,进而沙化不可避免。草场和牲畜质量的退化形成了恶性循环:由于牲畜不能长距游走,不能将花粉传播开来而造成牧草种类减少,优质牧草比重不断降低。牧草数量和质量的下降又直接造成了牲畜品质的退化。[28]

第二,草畜双包刺激了牲畜数量的激增。对于草原上的畜群来说,要有相当数量的基础母畜才能维持畜群的良性周转,小群牲畜是无法发展甚至无法繁衍生存的。通常一群羊最少几百只,牛、马、骆驼每群数量也要过百。据调查,在内蒙锡林郭勒盟某嘎查,承包时每人分到7只羊、5头牛、2匹马、1峰骆驼,牧民面临牲畜数量过少无法维持正常生产的尴尬,于是每家每户被迫着力扩大牲畜数量。[29]以锡林郭勒盟为例,1999年的牲畜头数已经是1978年的3.8倍。[30]牲畜数量和畜群点的增加给草场带来了巨大压力,直接导致了草场的超载和退化。[31]

第三,以家庭为基本单位的小牧经济既无法实现整体性经营,也无法为牧民提供足够的生活保障和发展空间,草原上的贫富分化也不断加剧。草场承包到户后,中、小牧户的生产规模过小,加上牧区居住分散、交易成本高,畜牧产品被大量流入牧区的小商小贩以低廉的价格收购,中小牧户在市场竞争中处于弱势和被剥夺的地位。在自然风险和市场风险的双重压力下,许多牧户处于破产的边缘,不得不卖掉牲畜,甚至将草场使用权以极低的价格转让或出租,依靠给别人放牧为生。[32-33]在内蒙,2010年有的嘎查无畜户比例已高达46%。[34]2014-2016年牛肉价格下滑期间,有的嘎查竟有70%的牧户通过借高利贷来偿还银行的贷款。[35]因此,以家户为单位的承包模式无论在生计还是可持续的资源管理方面,既不能提供效益,也不能提供平等。

第四,草畜双包带来了牧业去组织化,家庭间合作也大大弱化,造成生产碎片化。牧区经济对自然和生态有极大的依赖性,单个牧户难以应对复杂多变、不稳定的草原环境。因此,与农业生产相比,牧业的生产组织往往是大规模的,分工也更加明确。在公社时期,接羔剪羊毛等工作需要合作,大队会抽调人手临时帮忙,而不是让一个畜群里保持过多的劳动力。[36]当时还有运输、抗灾、暖棚、兽医等生产组织及服务。有些牧区的分工更细,仅仅是羊群,根据年龄和性别就分为好几个级别,有利于筛选出更加优质的品种,也是为了合理利用不同级别的草场。[37]正是这种统一调配、细致入微的“分工”,保障了牧业生产的组织化和规模化,有效降低了牧业生产成本。

嘎措一村嘎多书记和牧民们在围栏门口数羊,为夏季看畜工作的交接做准备

图片来源:食物主权志愿者米玛

草畜双承包以后,家庭间的合作迅速衰竭,牧民之间的关系开始发生变化,冲突和竞争逐渐替代了原有的合作。[38]牲畜和草场分给单个牧户,意味着他们要单独面对过去由集体才能完成的完整复杂的牧业生产过程,“放牧从来不是一家一户能够干得来的事儿,我们现在是一家人做以前一个大队的活儿”。[39]

在单干牧业中,一个牧民在不同的工种,例如牧羊、屠宰、挤奶、销售自己的产品之间转移劳动场所,所花费的时间几乎是全部劳动时间的一半以上。牧民可能为了去集市上销售自己的产品,就必须先在广阔的草原上骑行半天;或者,为了寻找走丢的牛羊,就需要花上一周的时间。由此,生产过程中的效率损失随处可见,加剧了牧民的贫困。

由于草场分割管理,牲畜品种改良、疫病防治以及较大草场建设也遇到困难,国家在20世纪六七十年代兴建的许多草原水利等公共设施,大多由于失修、人为破坏而被废弃,原来负责建设和保护草场的基层草原站也成了“空架子”,有名无实。[40]单干的牧户应对气候变化的能力更是在减弱。[41]家庭经营的碎片化与牧业生产的去组织化,使得单干牧户生产成本大大提高,包括购买饲草、搭建棚圈、租草场、转场运输、建设围栏、雇人放牧等等费用。2000年后,支出高于收入的情况已经相当普遍,这些牧民不得不依靠信用社的贷款来维持生计,每年初春贷款、秋末还款,他们称自己是“银行流动的雇工”。[42]

面对单干牧业带来的生态恶化、效率低下、以及贫富分化等问题,不少学者认为,牧民的合作而非分散对草原管理和牧业生产更加有效。解决这些问题需要重建合作经济组织,进行有效的制度变革和创新。[43]单个家庭无法应对草场退化等生态环境问题,需要多主体的参与解决整个区域内的问题,采取集体行动更为有利。[44]国家应该有一个综合性的政策设计,用集体代替个人管理草场和牲畜。[45]杜国祯从2003年开始对青藏高原玛曲地区的牧民联户和单户经营管理意愿与否进行了调查,有近70%的牧户选择了联户。[46]这些研究说明,只有促进牧区的再组织化和生态、社会功能的复建,才可能有助于“三牧”(牧区、牧业、牧民)问题的有效缓解。

三、嘎措实践:集体组织与整体性生产力

在普遍的困境中,西藏那曲市双湖县北部的嘎措乡以其集体牧业的实践另辟蹊径。自2018年7月起,我们在嘎措乡展开了长达6年的持续关注和调研,发现尽管嘎措乡草场大多分布在海拔4900米以上的高寒缺氧地带,单位牲畜承载力很有限,但是嘎措乡以牧业为基础、多种经营的综合产出却维持在较高水平,且实现了相对公平的按劳分配和劳动均衡,社会稳定和谐,同时还避免了广大牧区普遍存在的超牧问题,维持了草原生态可持续性。

嘎措乡集体经济实行两级管理,下辖两个行政村。2023年,全乡共有131户617人。嘎措人民公社成立于1976年。1982年,西藏和全国其它地区一样解散了人民公社制度,但是嘎措按照70%社员的投票意愿,保留了集体经济体制。2023年底,全乡存栏牲畜包括牦牛、绵羊和山羊,折合绵羊单位共29886头。

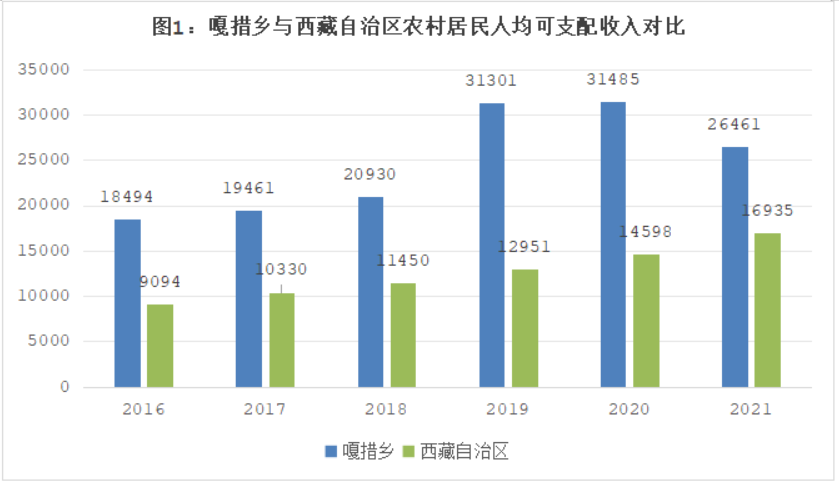

在生产上,牧民以村为单位共同拥有草场、牲畜、帐篷等生产资料,由村集体对劳动分工进行统筹规划。每年年末,社员们根据自己所得的工分,从集体获得现金收入以及牛羊肉、奶制品等实物分配。嘎措的集体制度从一开始就实行“男女同工同酬”,其人均可支配收入水平在双湖县的七个乡镇中历年名列第一,同时也高于西藏自治区农村居民人均可支配收入,如图1所示:

单位:元。图片来源:《西藏自治区国民经济和社会发展统计公报》2017-2022,西藏自治区统计局

嘎措集体牧业的成功尝试,可以借用经济学者胡靖的“资源整体性”和“整体性生产力”概念[47]来讨论。早在2013年11月9日,习近平总书记在关于《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的说明中,就提出“山水林田湖是一个生命共同体”的原则。2017年中央全面深化改革领导小组第三十七次会议将“草”纳入成为“山水林田湖草是一个生命共同体”,用以指导自然资源的用途管制和修复。生命共同体原则包含了资源整体性原则。胡靖则用“资源整体性”概念把自然资源带入到农牧经济的范畴中。

胡靖提出,由于农牧业的自然生产条件具有不可分割的整体性、系统性和生态多样性特征,与资源整体性适配的生产组织不能是单个牧户、家庭牧场这样的微小规模,至少应该是一个自然村、行政村的范围,且随着组织化程度的提升,资源整体性的边界也可以扩展到更大的区域。生产力是劳动者通过一定的生产关系适应、利用、改造自然的能力。当人们通过集体的组织规划和分工,能够遵从资源的整体性,系统性、可持续性地经营资源时,才能创造整体性生产力。

“整体性生产力”意味着牧业生产力的范围涵盖了牧庄内人与自然的几乎所有资源、元素,其功能并不完全由单块的草场决定或单项的技术决定,也不是由个体的能力决定的。[48]本文接下来将讨论集体经济的草场管理、劳动统筹、分配制度与监督激励机制,分析嘎措乡牧业集体经济怎样实现整体性生产力。

(一)生产与生态互嵌

嘎措乡地处羌塘国家自然保护区腹地。多年来,嘎措一直坚持严格的生产计划,根据全乡劳动力、草场承载能力、上一年受灾情况等多种因素,合理安排放牧牲畜数量和草场的轮牧休牧。面对高寒草场自身资源基础的脆弱性和季节性变化,嘎措通过有规划的“移动”放牧来实现草畜之间的平衡。

嘎措根据性质和用途把76块草场分为春、夏、冬三类草场,也给冬春季防抗灾预留草场。村集体则对每一块草场的使用天数及牲畜承载量都有明确规定,严禁超载超期放牧。每年秋末,集体还会对全村牲畜结构进行调整,按照畜种、牲畜年龄等因素设立弱势牲畜、出栏牲畜、周岁绵羊等特殊的生产小组,再将这些生产小组集中于草场条件较好的放牧点,空出其他草场安排轮牧。此外,村集体每年年底都要进行草场巡逻,一旦发现有草场退化,次年就定为休牧或者禁牧草场,禁牧一般以5年为周期。通过集体安排和轮牧禁牧,集体牧业平衡了不同草场资源的利用,从而维护了牧业生产的可持续性。

在放养模式上,由于牛群和羊群的采食方式不同,集体相对单干户更能有效节约草场资源,减轻草场承载压力。例如,绵羊进食是用牙齿啃草,而牦牛则可以用舌头卷草,因此在冬季草场,集体会先安排绵羊吃一轮,再安排牦牛继续吃一轮。这是因为,冬季的枯草会被绵羊踩断落在地表上,这时候如果再安排一轮绵羊进食,它们只能用羊蹄子翻土、挖草根吃,会对草场造成破坏和压力,而让牦牛采食散落的枯草就显得十分科学。集体组织利用牲畜的采食特点,使牧草资源能够得到有效且合理的利用。

特别值得一提的是,集体经济组织在防抗灾上也发挥了巨大的作用。双湖县雪灾频发,单干牧户常常会因为一场雪灾而破产,返贫风险极大。例如双湖县协达乡一村党支部书记仁珠,本来拥有800多只绵羊,牲畜数量全村第三,然而在2008年的一场雪灾后,绵羊死亡率高达80%,对整个家庭造成毁灭性的打击。而嘎措集体不仅有自己的救援队和救援设备,可以在最短的时间内赶到救灾点,将畜群转移到其他草场避灾,集体还有专门的异地种草基地,大大降低了饲草成本,为受灾点及时提供草料援助。即便有牲畜死亡,也由集体共同承担损失,放牧人员不会因此成为少畜户或无畜户。

嘎措牧民们合作抗灾 | 图片来源:白玛久美

集体牧业不仅能有效应对牧业生产的不确定性,降低各种自然风险的危害,而且充分利用藏北高原贫瘠的自然资源,保障牧民个体和集体的收益。显然,如此合理而精细的统筹安排必须以村庄自然资源的整体性为前提。相比较而言,家庭承包制使得单干牧户无法合理高效地使用牧业资源,并且单干牧户无力应对各种自然灾害,往往只能“逆来顺受”。在草场退化或灾害发生后,牧民为了维持生计,又会增加牲畜数量,加剧了过度放牧。[49-50]

因此,草畜双包的生产方式导致草场资源破碎,破坏了草原、牲畜和人群之间的有机联结,进而导致牲畜质量下降、生产风险增加和草原生态系统退化。集体经济组织之所以能产生整体性生产力,是因为集体把草原生态系统当做一个复杂的、相互联系的整体来经营,守护草-畜-人这一相互依存的生命共同体,协调其中各个生产力要素之间的相互作用,保证生产和生态的适配性、可持续性。

(二)集体分工和协作

嘎措的整体性生产力不仅来自于与生态系统相契合的资源整合管理,也来自于集体内部的劳动分工和协作。在嘎措,劳动的基本组织形式是生产小组而非单个家庭。每年3月,村集体对社员进行一次最大的劳动分工,分工周期为一年。每次分工前会征求社员工作意愿,再结合家庭情况、劳动能力等因素分配任务。在此基础上,每4个月还会有一次辅助性的分工调整。根据不同畜群的特定习惯和需求划分相应的牧业生产小组,这种分工是优化牧场和劳动力效率的关键。例如,弱势牲畜由专门的生产小组负责照顾,从而降低死亡率并提高生产率。相反,单干户因为畜群混养,弱势牲畜得不到特殊照顾,死亡率也较高。

生产小组能否公平有效运作、能否体现按劳分配,是集体经济的关键内容。生产小组组长负责记录每个组员的考勤和工分;每月一次,村委里指定的负责干部要到各生产小组走访一遍,计分;每个季度,村委会领导对工分记录做一次盘点汇总。嘎措的牧业生产小组一般由2-5人组成,村集体对每个生产小组都会有基本的产量达标和奖惩要求。例如,嘎措采用集中屠宰,严格监督从宰杀到剥皮、清洗内脏等各个环节,每天都要对各小组的屠宰牲畜数量、质量、干净程度进行评比和验收,分优良差三等打分。所以嘎措不仅屠宰效率高,而且牛羊肉干净、品质好,在双湖市场上也最受欢迎。

牧民们在分工协作剪羊毛|图片来源:食物主权志愿者米玛

嘎措的牧业生产成本都由村集体包办,包括购买活畜;大小车的燃油费、维修费;棚圈、放牧人员住房修建;放牧点燃料、炉子等生活用品;酥油分离器、兽药等等。集体采购既减少了浪费,也在一定程度上降低了牧业生产成本。相比之下,单干户租用草场、购买饲草、转场租车等牧业生产成本不断增高,抗灾能力弱,且由于劳动力有限、缺乏资金等原因,只能从事初级产品的生产,无法进行产业升级,进行多元化生产,也因此造成了对草场资源的过度依赖和超载放牧。

基于组织分工的优势,嘎措的集体牧业率先实现了产业升级,并开展多种经营,提高畜牧产品的附加值。嘎措乡于2014年注册了“普若岗日牧业发展有限责任公司”,对两个村的剩余畜牧产品进行统购统销和二产加工,其生产的雪地靴、毛毡等羊毛产品在藏北广受欢迎。2017年,嘎措乡牧业公司为每个村分红32万多,增加了社员的收入。近年来,其经营范围已经扩大至开超市、承接小型工程、投资异地种草基地等,公司将利润的60%用于社员分红,40%作为提留,包括支付8位人员工资、购买大型机械装备、下一步投资发展等等。2024年,牧业公司的纯收益超过400万元。值得注意的是,产业升级并并没有造成劳动力过剩,相反,嘎措的二产带来了更加多元化的就业岗位。

因为有了集体的分工合作,嘎措社员的个体效率与单干牧户的个体效率有着很大的不同,它是一种依托组织化,在整体性生产力得到发展以后的个体效率。不论是放牧、屠宰、挤奶、剪羊毛等等工作,集体中个体的劳动效率总是含有集体统筹的向度和整体性的内涵。

集体牧业公司工作人员正在与技术人员沟通|图片来源:食物主权志愿者米玛

(三)整体性生产力中的多功能、多向度

效率和公平、生产和再生产在嘎措得到了有机的结合。嘎措的生产一方面以精准的按劳分配原则鼓励劳动投入的效率和品质,维护大多数人的劳动效益,同时也兼顾“劳动均衡”原则,惠及部分劳动力弱势家庭。比如,对于缺少劳动力的贫困家庭,集体会把他们的主要劳动力安排在工分较高的岗位上;对于有长期病号的家庭,集体会尽量安排他们的子女学习兽医、驾驶等技能,来提升他们的劳动技能和未来收益。

嘎措乡集体组织还兼顾养老、医疗、教育等人的再生产的需求,甚至领先全国,首创为牧民提供“退休”基本保障,不论男女,55岁以后,集体一年补助40个工分的现金和实物,且每长一岁增加0.7个工分。除此外,集体为社员提供免费医疗救助;为了避免儿童辍学、为了照顾鳏寡老人,集体组织奖励上学工分和照顾老人的工分等等。

自80年代初,嘎措就实现了集中安居,既节省生活成本,也有利于劳动分工。2006年嘎措又建起了整齐、统一的新式藏房,取代了过去的土坯房。安居点上包括了仓库、商店、卫生院、健身广场、养老安置中心等众多公共空间,在藏北可谓是独一无二。虽然嘎措的主要劳动力常年居住在各个放牧点上,但是两个村庄仍然是牧民生产生活的大本营,留在村里的人,除了公职人员外,大都是老人、小孩、残弱劳力,以及从事畜产品加工、运输和其他工作的牧民。

嘎措乡乡政府和一村全貌|图片来源:食物主权志愿者卓嘎

集中居住一方面可以降低牧户的生活成本,如方便统购和分发生活物资,节省运输成本;另一方面有利于劳动分工,提高生产效率,如一些弱劳力可以安排在就近的放牧点上,参与力所能及的劳动;村里的老人,尤其是贫困户,可以安排到牧业公司上班,学习羊皮加工技术,增加家庭收入;孤寡老人也能得到专门的看护人员每日照料,一些退休的老人甚至自发种起大棚蔬菜,免费供应给较远的放牧点。

在嘎措,每一个村民,包括老人、孩子,都会各尽所能地为集体经济的发展添砖加瓦,这种先公后私的合作化环境,会产生惊人的组织效率、合作效率与劳动效率。集体制度的优势在于,集体劳动模式不是通过剥削劳动者,而是通过分工协作、平衡协调来实现人力利用效率的最大化。集体制度不仅让社员们多劳多得,还能保护生产者和生产资料,维护社员们与生产资料的紧密联系。比如,如果放牧点上有社员突然病倒,集体可以安排换人,既让病人养病,也使牲畜继续得到看护,两不相误。同样的情况一旦发生在单干户身上,那么他就陷入了两难的选择,或放弃看护牲畜,因而损失甚至失去生产资料,或者放弃自己看病就医的机会。

(四)以民主与监督维护整体性生产力

改革开放以来,主流经济学界认为人民公社制度下的集体生产监督成本过高、对劳动者的激励太低,因此社员普遍缺乏劳动积极性,合作社的生产效率将低于单个家庭农场所达到的生产率水平。[51]但是在嘎措,除了通过集体统筹与劳动组织化,集体还积极利用循环式民主监督和集体文化建设等方式,降低劳动监督成本,促进集体意识和社员主体性的良性发展,使得牧民们自觉维护草场生态平衡,提高劳动积极性和生产效率。

民主监督的前提是日常性的集体文化和教育塑造了认同和保护集体的牧民主体性。据嘎措第一任书记——白玛老书记介绍,在过去,嘎措日常开展很多思想教育活动,主要是教育干部和群众要爱公社、爱国家。那时候有个口号叫“以公社为家,以牲畜为儿子”,以鼓励社员们珍惜和保护集体财产。今天,嘎措集体经济仍然为集体意识提供了制度基础,社员有权利和途径对公共资源实行共同管理。

牧民们在群众大会上举手表决图片来源:白玛玖美

社员参与共同管理的具体实践包括:在嘎措,每年年底召开人大会议前,干部们首先会用10-15天走访每一个放牧点和每一户人家,就集体组织来年的生产经营、工作开展、制度建设等方面征求意见和建议,再将所有意见汇总列表。接着群众代表用1-2天来开会,一项一项研究修订,举手表决。在嘎措,凡是写进制度里的内容一般能得到执行,因此群众对制度的认可度以及民主监督的参与度很高,群众代表开会时会毫不犹豫地为了整个集体的发展提意见。全乡《工分细则条例》的更新也不是干部说了算,每隔一两年,根据群众的意愿,做一些增删或调整。

在近五十年的实践中,嘎措探索了一个“各生产组长监督组员,村干部监督生产组长,再所有的人监督干部”的循环式民主治理模式。在这一监督制度中,尤其可称道的是群众监督干部这一环节:村干部将基本工资全部上交给集体(其他的绩效考核、奖励补贴等可自己留用),年终再由全民评议决定干部的工分等级,干部根据评议的工分等级获得他当年的收入,这一方式将群众监督干部落到了实处。

群众之间也相互监督,每个季度末或不定期,各个生产小组的组长都会到周边的生产小组验收、监督生产情况,如果发现有破坏草场、懈怠生产等问题,大家都会提出来。在嘎措,即便一个小小的项目,比如收集牛粪,也有很完备的组织流程,包括统计、结算、审核、复查等等。此外,党员每年年底要进行一次自查自纠,党员年初要进行具体承诺,到年底的时候,在群众大会检查他们的承诺有没有执行到位。

民主监督与集体文化建设的长期坚持,使得嘎措集体维持了良好的公共性和社区粘性(团结)。

四、结 语

本文考察了以资源整体性与农民组织化为核心的集体化发展模式对草原生态环境和牧业生产状况的影响。嘎措的整体性生产力所带来的组织效率、合作效率给我们提供了一个反思效率的机会。一直以来,农业领域衡量生产率的一种主要方式是单位土地面积的作物产量。[52]资本化农业通过高投入提升作物产量,因此往往被认为是“高效”的。然而这种单一效率观并不考虑生态保护及可持续性。

这种以市场“可出售”为导向、以单一产品的物理重量为计量的效率观从十九世纪延续至今。印度著名的生态学家范达娜·席瓦曾指出这种单向度的效率观建立在两种简化之上。其一是生物简化,“把复杂的、互动的生态系统简化为作物,然后把作物简化为单一作物,单一种植,然后把单一作物简化为仅能作为商品出售的部分。”其二是经济简化和扭曲,即生产效率仅仅计算单位面积的商品产出,“然而生态系统的种种产出全部没算,农田的种种产出都没算,所计算的产出仅限于商品的部分。”这种单向度的效率观带来了生态的、营养的和社会的重大负面性:“在所谓高产的同时,整个生态系统在沉沦,生态的多功能在沉沦,每亩的营养产出在下降。在所谓高产的同时,它们把高产的成本都外部化了。”[53]

这种单向度的效率观及其后果在我国牧区也有不同程度的存在。随着上世纪80年代后期草畜双承包责任制的推行,牧业生产迅速转换为以市场为导向的发展方式。牲畜数量的倍增导致我国牧区面临着过度放牧的严峻挑战,草场退化、土壤沙化等草原生态环境问题反过来对牧民持续增收也形成了较大阻滞。[54]

2011年,时任农业部草监中心主任马有祥承认:“截至2010年底,全国已落实草原承包33.1亿亩,占50亿亩可利用草原面积的66%。但由于对草原的特殊性问题研究不够,导致草原家庭承包效果不明显,不仅没有解决草原的可持续发展问题,甚至引起了更严重的超载放牧,进一步完善草原承包的任务十分艰巨”。[55]为应对这些问题,自2011年开始,国家实施了草原生态保护补助奖励政策,鼓励牧民减少牲畜数量,恢复退化草原,但实际作用较为有限,甚至有些地方牲畜不降反增,草原继续退化。[45]

只有重视农牧业生产的多功能性,我们才能重塑对效率的认识,超越目前的单向度效率观,在农牧业生产中落实生态可持续性。农牧业生产不仅包含经济价值的生产,也包含生态、文化、社会等价值的生产和再生产,这是农牧业的多功能性。与之对应,新的农牧业效率观——可以称之为“整体效率”——必须综观多个向度,包括产量、平均劳动时间、能源效率和生态可持续性。嘎措的实践显示,要实现整体效率,必须将生态整体性维护和社区稳定团结作为前提,依托集体经济组织进行有效的规划组织、协作分工,只有如此才可能产生新的、系统的生产力和整体性的效率。[56]

在理论上,嘎措实践有力地支持了胡靖关于“整体性生产力”这一具有突破性意义的概念,而且嘎措实践还拓展了“整体性生产力”的内涵。胡靖关于“整体性生产力”的内涵主要集中在组织分工和对资源整体性的经营,他提出的“整体性生产力”是一种现代产业的生产力,资源的整体性作为客体是生产力的对象。而嘎措的实践显示了更丰富的内涵:生产与生态互嵌,意味着整体性生产力必须包含可持续性;生产与再生产的有机结合、生产的多功能性面向、民主监督带来的成员主体性、积极性,意味着整体性生产力包含多功能性以及劳动者的主体性。

在嘎措的集体经济实践中,公与私、集体与个体并不矛盾,而是相互促进、相互依存的。农村社会主义独特的制度优势,就是在村庄资源整体性的基础上,依托集体经济组织进行有效的规划、组织、协作、分工、核算,从而获得整体性生产力和效率的提升,而它反过来又惠泽和保障了每一个个体的经济收益、劳动效率和生态福利。这样极具韧性和可持续性的集体经济实践,可为我国牧区走新型集体道路,提供一个非常丰富的实践示范。它展示,“山水林湖田草是一个生命共同体”的原则不仅可以指导自然资源的用途管制和修复,也可以在生产活动领域付诸实践,这是生态社会主义的有益尝试。嘎措近五十年的集体化实践,通过资源的整体性与牧民组织化相结合,产生整体性的生产力,这三者的相互适应和相互促进,应当统一于我国乡村振兴和生态文明的探索实践之中。

注释:

[1]国家林业和草原局网站:https://www.forestry.gov.cn/c/www/cy/148030.jhtml。

[2]高鸿宾:《中国草原》,中国农业出版社2012年版,第243页。

[3][4][25]陈祥军主编:《杨廷瑞“游牧论”文集》,社会科学文献出版社2015年版,第5页;第78页;第81页。

[5][8][29][31][36][39]韩念勇主编:《草原的逻辑》(第一辑),北京科学技术出版社2011年版,第1页;第27-29页;第2-3页;第28页;第10页;第9页。

[6]海山:《内蒙古牧区贫困化问题及扶贫开发对策研究》,载《中国畜牧杂志》2007年第10期。

[7]韩俊:《中国草原生态问题调查》,远东出版社2011年版,第5页。

[9][47][48][57]胡靖:《整体性、组织化与集体经济原理》,中国经济出版社2020年版,第16页;第2页;第53+2页;第53-55页。

[10][45]范明明、崔延虎:《生态文明建设与草原、绿洲的生态人类学研究漫谈——崔延虎教授访谈录(下)》,载《三峡论坛》2020年第3期,第107页;第108页。

[11]李继刚:《经济新常态背景下西藏地区草场产权改革与畜牧业经营方式创新》,中山大学出版社2021年版,第23页。

[12][14]多杰才旦主编:《西藏封建农奴制社会形态》,中国藏学出版社2005年版,第146-148页。

[13]马兴文:《草场使用及草权制度的历史演变》,载《柴达木开发研究》2012年第2期,第31页。

[15]罗伯特·埃克瓦尔著,李有义译:《蹄上生涯——西藏的游牧业》(手抄油印本)1968年版。

[16]姚宇、陈津竹:《关于高寒牧区冲突的经济学再分析》,载《中国藏学》2015 第3期。

[17]孙勇:《西藏当代经济社会发展中的制度供给研究》,中国社会科学出版社2016年版,第79页。

[18]中国藏学研究中心社会经济研究所:《西藏家庭四十年变迁——西藏百户家庭调查报告》,中国藏学出版社1996年版,第63页。

[19]范远江:《西藏草场产权制度变迁研究》,四川大学出版社2009年版,第57页。

[20]敖仁其:《合作利用牧场制度的理论思考与案例分享》,载《原生态民族文化学刊》2011年第3期,第3页。

[21]《我区牧区百分之九十五的生产队实行了大包干和包产到户生产责任制》,《西藏日报》,1983年5月6日第1版。

[22]兰志明:《西藏农牧业政策与实践》,西藏人民出版社2013年版,第83页。

[23]肖怀远:《西藏农牧业走向市场的问题与对策》,西藏人民出版社1994年版,第141页。

[24][33][42]陈祥军:《草原产权变动在哈萨克牧区社会的反应与影响——以新疆阿勒泰富蕴县为例》,载《新疆大学学报》(哲学·人文社会科学版)2014年第1期,第62页;第65页;第65页。

[26]胡敬萍:《中国牧区嵌入式草场产权制度安排的影响及出路》,2014年3月世界银行“土地与贫困”年度大会会议论文,第19页。

[27]Wenjun Li and Carol Kerven, “Between Commons and Anticommons: A Nested Common-Private Interface Framework”, Humanities and Social Sciences Communications, 2024, 11:509.

[28][30][37][38]周立、董小瑜:《“三牧”问题的制度逻辑——中国草场管理与产权制度变迁研究》,载《中国农业大学学报》(社会科学版)2013年第2期,第100页;第98页;第101页;第101页。

[32]敖仁其:《草原产权制度变迁与创新》,载《内蒙古社会科学》(汉文版),2003年第4期,第119页。

[34]张倩:《贫困陷阱与精英捕获:气候变化影响下内蒙古牧区的贫富分化》,载《学海》2014年第5期,第136页。

[35]Yu Lu , Lynn Huntsinger and Wenjun Li, “Microcredit Programs May Increase Risk to Pastoralist Livelihoods in Inner Mongolia”. Ambio, Vol. 51, No.4, 2022, p.1070.

[40]任治:《我国牧区畜牧业经营形式的历史沿革、分析及改革思路》,载《中国畜牧杂志》2006年第10期,第19页。

[41]张倩:《牧民应对气候变化的社会脆弱性——以内蒙古荒漠草原的一个嘎查为例》,载《社会学研究》2011年第6期。

[43]敖仁其、达林太:《草原牧区可持续发展问题》,载《内蒙古财经学院学报》2005年第2期。

[44]王晓毅:《环境压力下的草原社区——内蒙古六个嘎查村的调查》,社会科学文献出版社2009年版。

[46]数据来源:第23届国际保护生物学大会“中国草原保护专题研讨会”中,兰州大学杜国祯教授的发言记录,2009年7月。转引自陈祥军:《草原产权变动在哈萨克牧区社会的反应与影响——以新疆阿勒泰富蕴县为例》,载《新疆大学学报》(哲学·人文社会科学版)2014年第1期,第62页。

[49]刘红霞:《从“草畜承包”看牧民碎片化生产与封禁式生态保护——内蒙古特村的实地研究》,载《社会学评论》,2016年第5期。

[50]范明明:《牧民分化、牧业生产与传统牧区乡村振兴——内蒙古锡林郭勒盟个案考察》,载《北方民族大学学报》2023年第5期。

[51]林毅夫:《制度、技术与中国农业发展》,上海三联书店1994年版。

[52]亨利·伯恩斯坦著,汪淳玉译:《农政变迁的阶级动力》,社会科学文献出版社2010年版,第20页。

[53]严海蓉:《对话范达娜希瓦:农民自杀与农业系统性危机》,载《南风窗》2015年第5期,第94-97页。

[54]杨思远、宋志娇:《玛曲高寒草原畜牧业的可持续性考察》,载《政治经济学报》2015年第2期。

[55]马有祥:《农民日报》2011年3月26日,转引自:https://kjtg.nwsuaf.edu.cn/zhxwB/1980B.htm。

[56]范明明、张倩:《生态补偿给谁?——基于尺度问题反思草原生态保护补助奖励政策》,载《学海》2018年第4期。

文章来源:转自公众号“文化纵横”,2025-07-18;原载《文化纵横》2025年第3期

原文标题:一种生态社会主义实践——基于西藏嘎措乡牧业集体经济的分析