老田 | 群众路线与人民史观:“打捞”劳动阶级的政治公共性

来源: 原创 发布时间:2025-09-08 阅读:680 次

导 语

九月三日,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式上“正义必胜、和平必胜、人民必胜”的口号穿过历史的烟云,激荡着所有人,也再次彰显了人民在国家历史与现实中的主体地位。回望1840年鸦片战争以来的历史,我们不禁要问:为什么近代以来,中国人民在抵御外敌入侵的过程中,一再失败,直到抗日战争才取得完全胜利?这一百年,中国人民发生了怎样的变化,如何成长为改天换地的力量?

老田从中国革命的经验中出发,告诉我们秘密就藏在从“劳动群众”到作为政治主体的“人民”的转化过程中。他认为中国革命的独特贡献在于:在阶级革命的旗帜下实现了前所未有的大规模群众动员;其核心路径是通过红军和基层政权建设,寻找并培养“关键少数”的积极分子,进而带动广大群众觉悟与组织化,从而实现政治领导权支持的行政公共化与群众化。这不仅提升了行政执行力和动员效率,还避免了国民党式基层政权的“内卷化困境”。正是这种革命路线领导下的中国人民,用人民战争的汪洋大海,打跑了船坚炮利的日本侵略者。

老田总结,革命的本质是“推力克服阻力”的过程,这种推力来源于劳动群众政治主体性的成长和组织力量的凝聚,即群众的觉悟、组织与斗争过程本身,同时,这也是认识和知识进步的过程。相反,若只停留在对旧世界的口头否定,而忽视群众主体性成长与政治公共性的建设,就会陷入或“左”或右的误区。

当下的世界与中国都充满新的矛盾和挑战,这种从中国革命中发掘出来的历史经验显得尤为宝贵。但是时移世易,过去的经验还适用于今天的世界吗?青年该如何更为积极主动地参与世界的改造?如何“打捞”劳动阶级的政治公共性,并把握群众觉悟、组织与斗争的核心路径?老田老师将于9月13日晚19:30做客诚食讲座,与大家共同探讨这些问题。感兴趣的读者,敬请关注后续的讲座预告!

作者 | 老田(民间学者,长期致力于中国革命和毛时代的历史与政治研究,试图以社会科学的语言,再现这一段波澜壮阔的历史。)

责编 | 云岫

后台排版 | 童话

劳动阶级的政治公共性是否存在?其内涵是什么?这是理解中国革命和人民史观的首要问题。

一、劳动群众转化为人民的路径

中国革命,是人类历史上第一次在阶级革命的旗帜之下,实现过大范围的普遍群众动员与再组织工作的革命,劳动群众如何成为创造历史的人民,这场革命留下了独一份的经验。

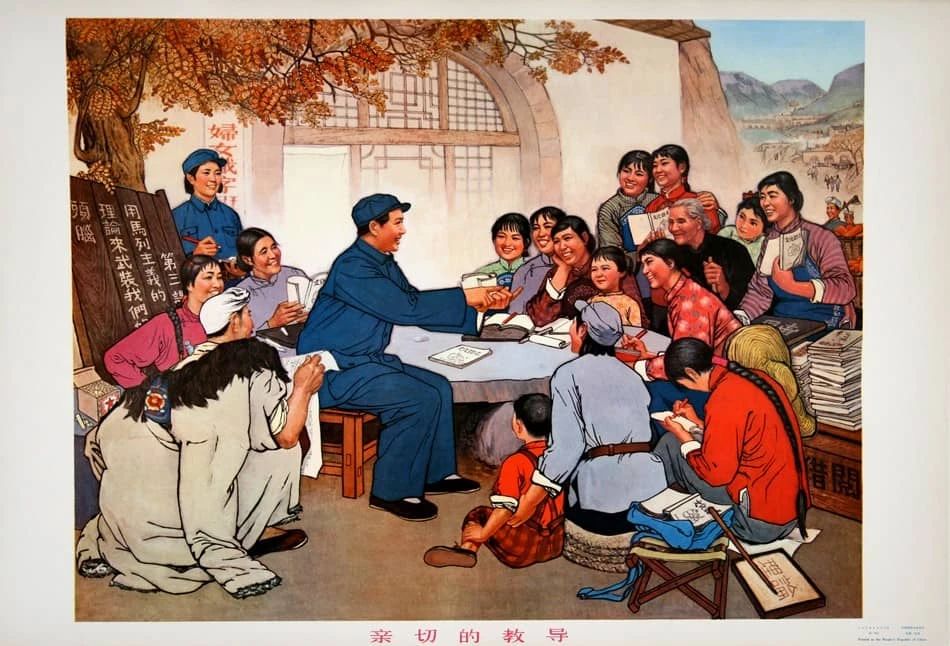

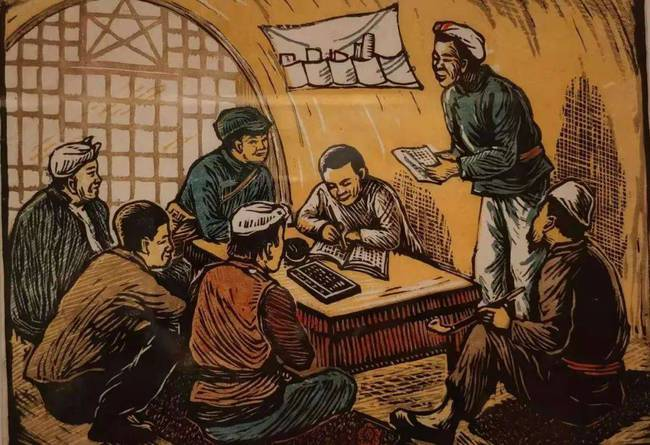

革命最初阶段的动员工作,是红军分兵发动群众,组成小分队深入村庄,结合土地革命的斗争实践,寻找并激活最可能率先觉悟的关键少数,然后,依托这批先觉悟分子,作为组织核心,去引领群众前进,这样的领导权建设过程,才是实现群众觉悟与组织奋斗的关键路径。

根据地建设复制了红军连队内部那种新的政治气象——以领导权建设支持行政公共化与群众化。在长岗乡和才溪乡调查中间,积极分子众多的基层苏维埃,组建各种委员会,把群众的生产生活,都管好搞活,同时,还实现了高水平的人力、物力资源动员效果。

此种革命路线的实现路径与公共性内涵在于,以政治领导权建设发掘和激活众多积极分子,以提供自下而上的基础性支持,然后在官兵平等基础上实现行政权公共化和群众化。这不仅极大地提供了行政执行力和动员效果,还极大地降低了行政运作成本,走出了国民党基层政权建设的内卷化困境。

国共竞争的真正逻辑,是在这个关键的领域决出胜负——谁能够动员群众高水平的自觉自愿支持。借用儒家的王道霸道两分法,共产党的成功,在于建设了群众性的王道政治支持力量,在王道支持下结合霸道最小化,实现了高水平的执行力与动员效率;而国民党则只有霸道一策,而且还是失灵的霸道。

按照毛教员在七大上的看法,共产党作为劳动阶级的政党,其唯一主营业务,就是团结百分之九十九的群众;而团结群众的路径,就需要寻找和激活关键少数,据以引领多数人共同前进;这样一来,劳动阶级的政党作为一种特殊的知识分子,或者群众的先生,就需要在有机知识分子轨道上推进认识进步,实现“从群众中来到群众中去”的认识循环。这样,无产阶级专政不仅是一种据以实现群众革命力量的政治实践的集结,还是一种理论认识进步的路径;而有机知识分子的意义在于:不存在此种政治实践过程之外的知识,知识或者认识进步本身是内在于这样的政治实践过程中间的。

劳动阶级的政党,是经营和实现阶级政治公共性的中介。

二、从推力克服阻力看问题:进入政治现实主义的门槛

对旧世界的否定,是从革命性的人民的政治主体性觉醒和政治力量成长开始的,用这种新形成的推力,去克服旧势力制造的阻力,然后,革命才能够获得胜利的。显然,不从推力形成过程,不从推力克服阻力的对照视野,去看问题,就是没有无产阶级专政思维,或者忘记了劳动阶级的政治公共性所在。

马克思提到,无产阶级要上升为统治阶级,阶级斗争必然导致无产阶级专政,结合革命对旧世界的否定过程,我们会发现:无产阶级专政作为一种政治实践和思维方法,是从群众觉悟与组织奋斗力量的形成过程开始的,有了这一份新形成的推力,才能够克服旧势力制造的阻力,革命进程就是依靠这样的推力去克服旧的阻力的过程。

推力克服阻力,不仅是一个革命进程的力量博弈过程,也是一种世界观或者方法论的起点,从劳动群众转化为政治主体人民的角度出发,去看问题。在这里,是理论性与实践性的统一,从群众觉悟和组织起来奋斗,新的推力克服阻力,争取群众支持并逐步夺取对立面的群众基础,这所有的努力,都存在着内在一致性;尤其是,群众性的认识进步和觉悟过程本身,就是认识自身处境和团结协作追求解放道路的认识与实践过程,理论和认识进步,从来都是内在于群众性的觉悟组织与斗争实践过程的。

常见的误区是:只会从阻力出发看问题,以一种口头上对旧制度旧势力的彻底否定,去遮蔽新的推力形成条件与路径,以口嗨革命的彻底性,去遮蔽乃至于反对新的推力形成路径与政治公共性——劳动群众的政治领导权。这样纯左派误区,就是丧失了无产阶级专政思维,忘记了政治公共性的实现路径及其与认识进步的内在一致性。

从中国革命的经验出发,可以看到,哪怕是很真诚的旧世界批判者,也往往看不到劳动群众转化为人民的路径,也看不到相关的政治公共性内涵,与这样的致命认识盲点相关,第一批出来批判旧世界的人,往往无法坚持革命到底。其中的典型代表人物,就是陈独秀,他彻底否定农民和红军的革命性,事实证明,不是农民不行,而是陈独秀自己的眼光不行。

马列主义作为旧社会的掘墓人,是提升觉悟与组织奋斗的思想指南,但是,中共早期读马列书最多的一群——王明教条宗派诸公,却是对革命事业危害最大的一群,他们的教条主义方法,导致根据地和红军损失百分之九十,白区损失百分之百。这样的错误,并不说明马列主义不行,而是他们阅读理解马列主义的方法,存在着方法论层次的盲点,这就彻底扭曲了马列的基本原理——不从无产阶级专政或者领导权角度出发去看问题和思考问题。与陈独秀的右倾投降选择一样,三次左倾路线的认识论盲点,一样是看不到人民主体性成长与相关的政治公共性的实现方式。

旧世界的第一批批判者,拎着脑袋干革命的人,他们中间的多数,都没有革命的政治公共性观念,这样的经验事实本身,就是有认识论价值的。由此,早期党内高层多数,就长期停留于盲动主义阶段,反对毛教员的政治现实主义,在中央苏区时期就搞了三次非毛化。

而在盲动主义与政治现实主义之间,存在着世界观的不可通约性,由此,走不出来,就往往会陷入各种主观主义、教条主义和八股文风的认识桎梏。这恰好说明,在改造客观世界的革命中间,对革命者的主观世界改造要求极高,远大于多数人自愿接受的最高水平,由此,才会反复出现各种盲动主义认识桎梏。

三、自觉打捞劳动群众政治领导权建设

从人民革命的政治公共性出发,核心理路是探寻无产阶级专政的落地路径,追问劳动群众成为人民的路径与政治公共性内涵。应该说,这样理论努力还很少。

时至今日,相当一部分青年人还是找不到出路,对于旧世界的否定性思潮,再一次重新出发。跟革命时代党内高层的不足一样,看不到劳动群众领导权的方法论盲点,依然大量存在,本能地从阻力出发看问题,甚至,根本不关注推力如何形成与起作用,这构成那种“作为对手的弱小”状态,同时也带来左翼思想内部的长期口水战。如何打捞无产阶级专政眼光与领导权思维,找到劳动群众集体求解放的政治公共性,依然还是一个重要的认识缺陷。

这样的认识盲点,在不同的时空条件下,一再被复制出来,正好说明:无产阶级专政的真正否定性,在革命时代,是源自党内高层对于错误路线的执着;在执政之后,则是权力精英和知识精英联手的向后看趋势。总之,无产阶级专政没有外部敌人,真正的否定性力量源自内部。毛教员晚年对这种现象,有一个著名的诊断,他认为走出这样的认识论盲点,需要完成世界观的革命性转变。

毛教员尤其坚持,在共产党执政条件下,共产党服务于劳动群众政治领导建设,这个主营业务依然需要继续推进,在阶级社会灭亡之前,共产党还不能够放弃此种“阶级政治的狭隘性”,转型为全民党。

对于劳动阶级政治公共性的认识不足,在新中国成立之后,依然大量存在。由此,对于革命的肯定性和赞誉,也往往下降为对革命家群体个体的肯定,而没有对于人民革命力量形成与相关政治公共性的发掘。表现在古代史的重新阐述中间,同样也只有高扬贵族政治主体性的扭曲认知——例如吴晗高举清官和翦伯赞虚构让步政策,这些,都遭遇到毛教员的强烈批评——说他们是方法论的国民党,看不到人民的政治主体性成长路径。

我们回顾革命的历史,以及系列革命政治的公共性方面的争论,目的是帮助形成有关政治公共性的路线自觉;对于那些愿意觉悟的人来说,把劳动阶级的政治公共性,自觉地打捞回来,避免在无意识之中成为方法论的国民党,能够由此提高辨识各种歪理邪说的能力。

二〇二五年九月五日

原文标题:群众路线与人民史观:人民政治主体性的成长与力量生成路径问题